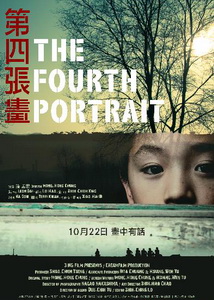

報導 / 曾炫淳、林文淇 強勢入圍本屆金馬獎七項重要獎項的《第四張畫》,是導演鍾孟宏的第二部劇情長片,影片藉由孤兒小翔在父喪後的四張畫作,凝見一個長成中的個體如何經由生命瞬逝的黯闃溝渠,在斑駁與炎涼的人生幽谷中坦然逡遊而上,遭遇新的家庭及學校、應對親情與友情、釐清現實和夢兆間的詭疑,紛紛在上帝關起這扇門時,氣定地通過所開啟的另一扇生命出口。 留美學習影像製作的鍾孟宏,以廣告及MV拍攝聞名,但早自高中時代就著迷於電影魔力,冀望從事拍片工作。終在年過四旬後,2006年先以紀錄片《醫生》榮獲台北電影節最佳紀錄片,影片紀錄一位與小孩天人永隔的醫生,因所治療絕症病童的求生意志,重新面對生命與死亡的媾結,平復喪親的悲痛與傷懷。2008年他又以劇情長片《停車》入圍坎城影展「一種注目」單元,優擅的說故事方式,黑色喜劇風格擁有獨到的電影氣味,為台灣電影增添迥然不同的影像色彩。 承繼著前面兩部作品,新作的故事背景從《停車》關心都會病徵轉往台灣鮮被曝見的今日農村景緻,發想與創作形式卻又回溯於《醫生》創作期間的提示和感悟,淬鍊出新作《第四張畫》關懷社會和探索社會事件面相的影像美學。 近年,地方政府協拍蔚為潮流,電影被視為新都會映像營造的絕佳利器,城市也成為故事發展的當然場景;又由於電影輔導政策的更新,政府的力捧,電影人的努力,觀眾群的回流,海角熱潮後頗有台灣電影復辟之勢。然而,台灣電影的年產量除了數字提昇外,商業考量的愛情、喜劇等類型逐漸確立,故事題材和影像表現卻漸流於單一、呆板,失去多元創意和風格。 鍾孟宏表示,忠於自己拍一部精神上、內涵表現上華麗的電影,一直是自己的創作意識趨力。除了謙恭承認個人的電影創作還有進步空間,他亦自信滿滿邀請曾喜歡和不滿意舊作的觀眾觀賞《第四張畫》:「比《停車》更好看!」《第四張畫》從頹圮的美學中挖掘出台灣農村的少見陰鬱視角和扎根其中的生命力,直陳社會的假道和弊端,卻同時見證三教九流各型色社會邊緣人物的面惡心善,共形構出這幅沈鬱、幽婉而具穠麗華彩的「第四張畫」,一幅台灣顯影的自畫像。 本期頭條專訪導演鍾孟宏,暢談從廣告而電影、紀錄片而劇情片、處女作到第二部劇情長片,分享編導美學與社會關懷,抒懷人生和創作共織的執念,和拍片現場即興演出的神秘趣味。 |

2010年10月31日 星期日

沈鬱、幽婉而穠麗的華彩:《第四張畫》導演鍾孟宏專訪

標籤:

放映週報

2010年9月24日 星期五

蘭陽平原悄變的文化風景 阿堂主推文化版都市計畫

|

報導 / 曾炫淳

今(99)年七月電影圈驚傳導演鄭文堂將出任宜蘭縣文化局長,成為導而優則仕的首例,並開創了台灣史上首位由導演出任之文化部門首長。這件美事既因生於宜蘭的鄭文堂,八月終得返鄉回到出生地走馬上任。更由於出身社會運動,長年為公理與正義堅持,所拍製的紀錄片、劇情片多注視著社會底層與弱勢者,其人文關懷為冷峻的時勢打上透澄溫文的柔光,所有的影迷、影圈朋友期許這位知行合一的創作者並同時讚揚著美哉蘭陽的想像。

上任已40餘日,鄭文堂表示,自己轉換得很快,適應期早過了,並且在位子上徜徉恣意發揮應有影響力。即便目前所推計畫百廢待興,尚未有明確成就,但他慶喜的分享並述說最大的成就感便是:「這個位子不是權利佔有,而是可以去發揮影響、去建言去改革、去身體力行讓民眾很快接觸到各種文化藝術活動內涵」。

文化局長阿堂形容所推行的年度文化政策為「文化版的都市計畫」,企以「文化深耕,不炒短線」精神,一屏都市計畫長期侷限公部門建設處、工務處硬體建設的窠臼。作為曾經年離鄉背井的蘭陽少年,實際觀照在地及外地人(公司員工、家庭成員旅行)的立場,以「慢」活為底蘊,用人的角度出發、思維「對宜蘭人及外地人而言能在路途上看見哪些蘭陽風景?」而那,便是所願建構的文化地圖!

譬如,一個中學生或任何市民,每天上學、上班出門會看見什麼?上學、上班的路途上,會看見哪些藝術品?雕塑?建築物?課程教的內容之外,戶外教學能去哪裡?假日能去哪裡?阿堂解釋著「建構」一個文化地圖的意思,是讓「中學生可以去找作家黃春明」,不是真的去拜訪黃春明,而是「還可以去找尋黃春明小說寫過的那些地景」,切身感受文學。從歷來拜訪宜蘭的大宗,如外地觀光客、企業員工訓練亦然,除了參加童玩節、開會休憩之外,他們能看到什麼宜蘭?跟在地文化起什麼關聯?或能因來到宜蘭後充實到什麼樣的涵養?

整個文化都市計畫內有無與電影相關處?阿堂說一定會辦個大型影展但不諱言道:「這還比較簡單。」他並不寄託藉由影展「大拜拜」的模式讓觀眾一口氣看個二、三十部電影;真正的期望是能「讓小孩從小學開始到高中畢業前可以看過至少100部中外經典電影」,由計畫選出150、200部經典好片,從學校教育著手、跟社區結合,培育新一代蘭陽人從經典影片中涵養影像識讀與多元文化鑑賞的能力。

「去看好萊塢商業電影是屬於另外的個人行為,那沒關係,但是額外有了100部經典電影的涵養。」這是兼具多層次意義的美好願景,阿堂認為這會讓「影展處於隨時發生的,是經常在校園就進行著!」同時,希望能在宜蘭籌辦一家「國民戲院」,讓宜蘭縣民、外地人能有更多機會看到好電影。

回歸電影,談及自己的以《眼淚》為首的「轉型正義」三部曲,電影的議題恰好能與任公職相得益彰,「有更多的機會接觸不同的底層群眾、看到真正的問題,每日在議會所見所聞……」。導演阿堂有自覺地認為已不同於過去從一觀察者的角度做電影創作,「現在是介入的、設身處地、親身體驗的。」因此,原已寫好的劇本,將會再經改寫,豐富內涵。

宜蘭會有好電影、好的表演,鄭文堂信心滿滿並預告緊接著的蘭陽文化活動。融合在地人文歷史和自然地景、甫獲遠東建築大獎的新地標「蘭陽博物館」,10月中旬即將正式開幕,建築體設計即有可看性。鄭文堂預計之後籌辦宜蘭「走讀建築活動」,以新的鑑賞建築模式,讓人用步行的速度,實地踏查與靠近蘭陽風景,並重申「文化深耕」與「慢活」的核心價值。

這名已長成的「蘭陽溪少年」阿堂,鮭魚溯溪返鄉,有別於北方繁華都市正紛擾的萬「花」筒博覽會,建立清絕獨世的「夢幻部落」,讓人期待那將豐收的「風中的小米田」。面對公職、面對文化政策擬定,阿堂導演留下了一句發人深省且饒富意義的結語:「其實跟拍電影差不多。」

蘭陽博物館反映在地歷史、人文及地景特色,10月16日正式開館營運

(圖片來源:蘭陽博物館全球資訊網;首張圖片來源:中國信託慈善基金會)

標籤:

放映週報

2010年8月13日 星期五

摩「拳」擦掌的台灣電影:《近在咫尺》導演程孝澤專訪

報導 / 曾炫淳 《近在咫尺》為導演程孝澤第二部劇情長片,源自10多年前未能達成的創作概念,雛型終在片中構築起「雙生雙旦」交叉並行的雙敘事主線,以陽剛熱血的拳擊運動作為貫穿影片的象徵,繁複辯證與鋪陳綿長柔密的愛情故事中並非遙不可及的最遙遠距離。一段是「不記得對方且分隔異地但仍能心心相印」(明道、苑新雨飾),另一段則「看似近在咫尺卻因誤解而遠在天邊」(彭于晏、郭采潔飾),在通俗流行的偶像劇式愛情主題植入迥然的影像深度與層次。 程孝澤影像作品多自編自導,說故事的方式自成一格,劇本曾多次獲新聞局優良電影劇本獎助,影像代表作品,如短片〈數字拼圖〉(2005)、《網路情書》(2006),其首部劇情長片《渺渺》(2008)更入圍柏林影展「新世代單元」,其它還曾任鈕承澤《情非得以之生存之道》副導及在《陽陽》等片中客串演出。由於身歷新聞學專業的訓練,新聞事件屢次成為劇本撰寫的元素,程孝澤亦表示,常常看發展急轉直下的政治社會新聞「習以為常」,因為他認為每件事情背後都隱藏著陰謀。用於觀影及編劇,懸疑推理性和故事的大逆轉成為作品內重要的印記,也成為影像貼近於寫實合理、讓觀眾們享受《近在咫尺》的潛在創作緣起。 對於創作者個人,《近在咫尺》或許只是創作路途上向前一個邁步。然而,在台灣電影脈絡上,可能還標示著「一部商業娛樂片」之外的更多元意義。又或許跟好萊塢完善的電影工業與市場相比,以2000多萬預算拍製的《近在咫尺》還只是商業小品電影。然而,2010年6月29日兩岸簽署ECFA後,中國全面開放進口台灣電影,台灣電影界紛紛在打量ECFA對台灣電影的利多之際,作為後ECFA時代首次在兩岸三地同步上映的台灣電影,《近在咫尺》能成為觀察市場水溫的看板性作品。不過,本片的製作與發想並非完全在思考ECFA後產下的商品,而是往常台灣電影藉兩岸三地合資拍製之姿,突破國族界線以開拓更廣大市場的傳統聰慧辦法的末浪。 香港電影界老早就看準中國電影市場的商機而有更多緊密的合作,2007年北京吉安永嘉影視公司投入上億預算與香港導演聯手合作拍攝計畫,其中一部電影《渺渺》,卻因緣際會輾轉由香港澤東電影公司尋求台灣導演協助編導。也就是《渺渺》開始,程孝澤接受這個北京吉安永嘉與香港澤東電影公司的合作投資案,成為眾多導演中鮮少接觸專業製片制度與其拍片模式下進行創作的導演,並且在年輕一輩新銳導演中提前見識跨國合資的商業運作模式。 電影工業中製片制為完善的片廠制度之一環,製片並在電影製作和市場商業機制中扮演舉足輕重的角色。新作《近在咫尺》則又是兩岸三地合資中另一個複雜的製片制電影拍攝案例,成為足以觀察後ECFA時代台灣工業形成的風向球,乃至電影市場競逐的前哨戰。本期頭條專訪導演程孝澤,暢談如何在充滿商業考量中兼顧個人創作理念和還給觀眾一部節奏緊湊流暢的好看電影。回歸於新作《近在咫尺》內容,他也分享影片如何從編劇、選角、組成團隊逐漸成就完整的風貌過程,並自我分析個人系列創作的美學印記及創作內涵。 本文刊登於【放映週報】269期 - 放映頭條。(專訪Q&A全文請點擊超連結) |

標籤:

放映週報

2010年6月30日 星期三

孜孜不倦的電影史家:金馬獎特別貢獻獎得主黃仁專訪

|

報導 / 林文淇、曾炫淳

1980年代初台灣電影產業面臨20年來最嚴重的考驗,一方面外片進口配額數持續開放增加,另一方面,以瓊瑤愛情文藝片為主的國片類型影片市場觀眾幾乎盡失。由陸小芬、陸一蟬主演,主打黑社會暴力劇情結合情色的「社會寫實片」,也只小嚐甜頭二、三年便銷聲匿跡。台灣新電影逆勢操作,由楊德昌與侯孝賢領軍,在國際影展大放異彩,1990年代蔡明亮與李安加入,台灣電影成為全球重要的國家電影。然而在此同時,台灣電影產業持續瓦解。行政院新聞局1988年推出輔導金以政府的力量設法挽回頹勢,初期試辦成效良好(輔導重要影片之一是叫好又叫座的《魯冰花》),1992年加碼,但是杯水車薪,效果終究不彰。2001年台灣加入WTO,廢除電影法中關於國片面對外片的保護條文,國內電影製片產業終告崩盤,直至2009年《海角七號》的奇蹟。

重溫這段大家耳熟能詳的悲情台灣電影史,我們會發現台灣電影產業與政府的作為裡,極度忽略重要的教育與研發面向。台灣的大學裡至今仍無一個專門「電影研究」科系或研究所,有的主要是藝術大學的電影製作訓練為主的科系,而直接相關的中文系絕大多數將電影研究排除在外。即便是國科會的藝術學門分類中也找不到「電影研究」這個項目(最接近的子學門是「機械與電子影/音像」)。

在學術資源貧瘠的電影研究環境下,本身並非隸屬任何學院的黃仁先生,自1968年至今竟然已經撰寫與編著將近30本電影相關的專書。其中多數皆為重要的台灣電影(史)著作,包括台語片研究方面的《悲情台語片》(1994)、《優秀台語片評論精選集》(2006)、《開拓台語片的女性先驅》(2007);台灣電影史方面的《電影與政治宣傳》(1994)、《台灣影評六十年——台灣影評史話》(2004)、《台灣電影百年史話》(2004)、《日本電影在台灣》(2008);重要電影人的專書方面的《行者影跡:李行.電影.五十年》(1999)、《電影阿郎!:白景瑞》(2001)、《白克導演紀念文集暨遺作選輯》(2003)、《辛奇的傳奇》(2005)等。2008年第45屆金馬獎頒發『特別貢獻獎』給黃仁先生,表彰這位電影史家對於台灣電影研究的貢獻,實至名歸。台灣電影如果缺少這些他多年來的努力耕耘,台灣電影研究只怕就是一片荒漠。

出生於1924年,今年85歲的他,在今年五月、六兩個月還分別由台灣商務印書館出版《國片電影史話:跨世紀華語電影創意的先行者》,秀威資訊科技出版《中外電影永遠的巨星》兩本專著。兩本書涵蓋兩岸三地華語電影界與重要的製片、導演、攝影師等二十七位影人以及七位世界級大師與其作品的評述。黃仁驚人的電影研究能量,「台灣奇蹟」只怕都不足以形容。台灣何其有幸能有這樣一位國寶級的電影研究者,從影劇版記者時期至今退而不休,半世紀孜孜不倦為台灣電影作史與評論。

《放映週報》本期頭條十分榮幸能為讀者刊出月前對家黃仁先生的專訪。當時這位治學嚴謹、著書勤奮的電影史家正忙著為兩本最新專著仔細校稿,特別抽空於國家電影資料館接受本週報的訪問,分享他長年投入電影研究的心得。在此,向黃仁先生再次致謝,也感謝國家電影資料館現場設備支援與協助。

本文刊登於【放映週報】263期 - 放映頭條。(專訪Q&A全文請點擊連結)

標籤:

放映週報

2010年5月31日 星期一

國民戲院「恐怖的新銳」影展──吳宇森的獨家片單

|

尚盧高達 Jean-Luc Godard |1960|France

《旺角卡門》 As Tears Go By

王家衛 Wong Kar Wei|1988|HK

《旺角卡門》 As Tears Go By

王家衛 Wong Kar Wei|1988|HK

文 / 曾炫淳

關鍵詞:詩意與浪漫、青春與叛逆、情與義值千金

以電影的暴力美學聞名於世的導演吳宇森,創作題材多以黑幫、警匪為類型,影片常見駭人爆破跟槍林彈雨的黑幫火拼場面,英勇持槍遊走的動作中蘊置男性間情義互挺、肝膽相照的母題,輔以催情的英雄謳歌配樂,讓他的影片由外在形式到內在情感都飽滿得撼動人心。經典的,莫過於《英雄本色》(1986),當時掀起一股動作片和英雄片風潮,連國小學童掛嘴邊自比的英雄偶像,都從楚留香一變為《英雄本色》的小馬哥(周潤發飾)。

見這次影展吳宇森推薦與警匪或黑社會相關的電影,一點都不出人意表。王家衛的初試啼聲處女作《旺角卡門》(在台上映時另譯:《熱血男兒》),王家衛如《英雄本色》也強調、浪漫化了同甘共苦的兄弟情誼,老大華仔(劉德華)即便希望能淡出江湖,但為了保護屢受欺凌的小弟烏蠅(張學友),兄長兩肋插刀在所不惜。除卻兩部電影影像風格語言的迥異,《旺角卡門》略重於男女愛情承載在江湖中身不由己、雖千萬人吾亦往矣而難以讓青春永恆的慨嘆,在人物刻劃和戲劇主題、江湖空間與黑社會人際關係的形塑上,《旺角卡門》似是《英雄本色》的複調及變奏,差別只在於熱血的男孩尚未/並且不長成羽翼豐滿的英雄人物。

而另一部受推薦的電影《斷了氣》,為高達在影史上確立最恐怖的新銳作品之一,第一部長片就拿下威尼斯影展最佳導演。和《旺角卡門》相同,片中都出現了青年對生活/生命的失措。片中的痞子形象,《斷了氣》主角米歇爾一心想帶心儀的女子遠走高飛,他的行竊、偷盜、殺人皆無罪大惡極的犯罪意圖,過著看起來平常得近於空洞的日子;《旺角卡門》的烏蠅則平日百無聊賴,心中最大的願望是在黑社會揚名立萬。無論高達和王家衛,在青年導演的時刻,他們青春和叛逆其與生俱來的生命力,帶給影片獨特的眼光和注目。

而另一部受推薦的電影《斷了氣》,為高達在影史上確立最恐怖的新銳作品之一,第一部長片就拿下威尼斯影展最佳導演。和《旺角卡門》相同,片中都出現了青年對生活/生命的失措。片中的痞子形象,《斷了氣》主角米歇爾一心想帶心儀的女子遠走高飛,他的行竊、偷盜、殺人皆無罪大惡極的犯罪意圖,過著看起來平常得近於空洞的日子;《旺角卡門》的烏蠅則平日百無聊賴,心中最大的願望是在黑社會揚名立萬。無論高達和王家衛,在青年導演的時刻,他們青春和叛逆其與生俱來的生命力,帶給影片獨特的眼光和注目。

饒富趣味,且從未讓人這麼驚喜的是「斷了氣」的方式還有這麼多風貌,各具影史意義的黑白片《斷了氣》及彩片《旺角卡門》(甚至與《英雄本色》),三部電影片尾皆出現重要角色中彈身亡,《斷了氣》男主角遭警察追緝,背後中槍狼愴奔走在長路,盡頭癱軟倒地,行將就木卻惦念著細微與支離;《旺角卡門》片尾劉德華、張學友兄弟倆先後遭警方或亂槍或瞄射橫屍,生命最後的搏動;《英雄本色》小馬哥為了訓誡大哥的弟弟桀驁不馴,遭敵人趁隙槍擊爆頭喪命的悲劇形象。在對照文本與串連影像網絡,觀影活動瞬然發生巧妙的意趣,連結著不同創作生命與其世界觀對彼此的映照。

見這次影展吳宇森推薦與警匪或黑社會相關的電影,一點都不出人意表。王家衛的初試啼聲處女作《旺角卡門》(在台上映時另譯:《熱血男兒》),王家衛如《英雄本色》也強調、浪漫化了同甘共苦的兄弟情誼,老大華仔(劉德華)即便希望能淡出江湖,但為了保護屢受欺凌的小弟烏蠅(張學友),兄長兩肋插刀在所不惜。除卻兩部電影影像風格語言的迥異,《旺角卡門》略重於男女愛情承載在江湖中身不由己、雖千萬人吾亦往矣而難以讓青春永恆的慨嘆,在人物刻劃和戲劇主題、江湖空間與黑社會人際關係的形塑上,《旺角卡門》似是《英雄本色》的複調及變奏,差別只在於熱血的男孩尚未/並且不長成羽翼豐滿的英雄人物。

而另一部受推薦的電影《斷了氣》,為高達在影史上確立最恐怖的新銳作品之一,第一部長片就拿下威尼斯影展最佳導演。和《旺角卡門》相同,片中都出現了青年對生活/生命的失措。片中的痞子形象,《斷了氣》主角米歇爾一心想帶心儀的女子遠走高飛,他的行竊、偷盜、殺人皆無罪大惡極的犯罪意圖,過著看起來平常得近於空洞的日子;《旺角卡門》的烏蠅則平日百無聊賴,心中最大的願望是在黑社會揚名立萬。無論高達和王家衛,在青年導演的時刻,他們青春和叛逆其與生俱來的生命力,帶給影片獨特的眼光和注目。

而另一部受推薦的電影《斷了氣》,為高達在影史上確立最恐怖的新銳作品之一,第一部長片就拿下威尼斯影展最佳導演。和《旺角卡門》相同,片中都出現了青年對生活/生命的失措。片中的痞子形象,《斷了氣》主角米歇爾一心想帶心儀的女子遠走高飛,他的行竊、偷盜、殺人皆無罪大惡極的犯罪意圖,過著看起來平常得近於空洞的日子;《旺角卡門》的烏蠅則平日百無聊賴,心中最大的願望是在黑社會揚名立萬。無論高達和王家衛,在青年導演的時刻,他們青春和叛逆其與生俱來的生命力,帶給影片獨特的眼光和注目。 饒富趣味,且從未讓人這麼驚喜的是「斷了氣」的方式還有這麼多風貌,各具影史意義的黑白片《斷了氣》及彩片《旺角卡門》(甚至與《英雄本色》),三部電影片尾皆出現重要角色中彈身亡,《斷了氣》男主角遭警察追緝,背後中槍狼愴奔走在長路,盡頭癱軟倒地,行將就木卻惦念著細微與支離;《旺角卡門》片尾劉德華、張學友兄弟倆先後遭警方或亂槍或瞄射橫屍,生命最後的搏動;《英雄本色》小馬哥為了訓誡大哥的弟弟桀驁不馴,遭敵人趁隙槍擊爆頭喪命的悲劇形象。在對照文本與串連影像網絡,觀影活動瞬然發生巧妙的意趣,連結著不同創作生命與其世界觀對彼此的映照。

本文刊登於【放映週報】259期 - 放映頭條。

標籤:

放映週報

2010年4月12日 星期一

影展新試驗,脫韁、不羈的金馬:2010奇幻影展執行長聞天祥專訪

報導 / 曾炫淳、王玉燕

台灣首屆金馬奇幻影展將於4月9日至 4月22日,展開為期兩週的魔幻饗宴,以超過十個單元和週邊活動、五十餘部各國經典及當代奇幻電影,一饗台灣影迷意欲重回電影魔性的飢渴味蕾和目光。

金馬獎自1980年開辦「台北金馬國際觀摩展」以來,金馬影展成了影迷們一年一度必定朝聖的電影盛會。至今,台灣大大小小的影展林立,全年無休,觀眾們從這個影展趕往另一個影展的過程,卻還有一群影展「遊幕民族」悄然站定於影史高崗上想望著台灣影展還有什麼可能性。

標籤:

放映週報

【觀影指南】波蘭斯基早期黑白電影:《水中刀》、《反撥》、《死結》

文 / 曾炫淳

他所拯救的正是他想要毀滅的邪魔。

──摘自《天師捉妖》片尾旁白

2010台灣首屆金馬奇幻影展可見的兩支波蘭電影經典,「大師推薦」單元由侯孝賢推薦五部經典奇幻電影,其一導演是已辭世的波蘭導演奇士勞斯基(Krzysztof Kieślowski, 1941-1996),在他詩意的影像底蘊中即便對人類自由意志略微悲觀,但仍可見到對人性溫柔的關懷和悲憫與機會、命運尚有翻轉的空間;另一位「焦點影人」則為與奇士勞斯基同屬洛茲電影學院出身的波蘭斯基(Roman Polański, 1933- ),除作品提早聞名於國際影壇許多,其腥羶、黑暗的怪特風格澆熄了因信仰才竄起火苗的光明力量,早期的作品更透露了世界的脆弱、無可救贖。兩個波蘭經典,分別邁向迥然不同的影像語言,並存於世、受人瞻仰。

標籤:

放映週報

2010年2月22日 星期一

台北城中古早味踏查行: 台北新公園、明星咖啡

圖、文/曾炫淳

電影景點指南:新公園:《風兒踢踏踩》(1981)、《俏如彩蝶飛飛飛》(1982)、《小畢的故事》(1983)、《孽子》(1986)

明星照相館:《孽子》

明星咖啡廳:《俏如彩蝶飛飛飛》、《小畢的故事》

總統府附近的台北新公園,1990年代晚期改名為二二八和平紀念公園,在台灣歷史流變與政治勢力角力、移轉的更迭下,這座「新」公園漂浮老台北記憶逐漸褪散,也讓新一代台北人忘卻新公園曾如「台北101」同樣標示著台北先進現代化的大都會象徵。更名的新公園像一名新生兒,卻又實為百歲老公園,對比、浮現出此地多元與包容的歷史意義。

標籤:

放映週報

《小畢的故事》推薦短評。

《小畢的故事》Growing Up

片長:95分

級別:普遍級

出品:中影/1983

發行:台聖

發音:中

字幕:中

一九八三年陳坤厚導演,侯孝賢編劇的《小畢的故事》擊退王童的《看海的日子》與虞戡平的《搭錯車》等影片,一舉拿下金馬獎「最佳導演」、「最佳影片」與「最佳改編劇本」大獎。影片描述小畢隨單親母親嫁給外省籍的公務員父親,從不懂人事到青春叛逆,最後長大成人進入軍校就讀的故事。逗趣的生活寫實片段,讓片中前半顯得幽默溫馨,母親的辛勞反映了當時的社會狀況,但在編劇的巧手下,觀眾不致覺得太沈重。

本片當年大膽啟用的非職業演員鈕承澤因此一炮而紅,如今已成為台灣的知名導演。對國內年輕的觀眾而言,看到鈕承澤國中的模樣應該會覺得很新鮮。而小畢苦澀的成長經驗,以及台灣六、七○年代清苦的生活,應該也會讓他們更懂得珍惜當下的幸福。(文 / 曾炫淳)

同場加映:《街頭巷尾》、《寂寞的17歲》、《小城故事》

原文刊載於《親子天下》第十期。

並轉載於【放映週報】第246期: 看好片,過新年──週報私房親子片單。

片長:95分

級別:普遍級

出品:中影/1983

發行:台聖

發音:中

字幕:中

一九八三年陳坤厚導演,侯孝賢編劇的《小畢的故事》擊退王童的《看海的日子》與虞戡平的《搭錯車》等影片,一舉拿下金馬獎「最佳導演」、「最佳影片」與「最佳改編劇本」大獎。影片描述小畢隨單親母親嫁給外省籍的公務員父親,從不懂人事到青春叛逆,最後長大成人進入軍校就讀的故事。逗趣的生活寫實片段,讓片中前半顯得幽默溫馨,母親的辛勞反映了當時的社會狀況,但在編劇的巧手下,觀眾不致覺得太沈重。

本片當年大膽啟用的非職業演員鈕承澤因此一炮而紅,如今已成為台灣的知名導演。對國內年輕的觀眾而言,看到鈕承澤國中的模樣應該會覺得很新鮮。而小畢苦澀的成長經驗,以及台灣六、七○年代清苦的生活,應該也會讓他們更懂得珍惜當下的幸福。(文 / 曾炫淳)

同場加映:《街頭巷尾》、《寂寞的17歲》、《小城故事》

原文刊載於《親子天下》第十期。

並轉載於【放映週報】第246期: 看好片,過新年──週報私房親子片單。

標籤:

放映週報

2010年2月9日 星期二

侯孝賢的音樂輕喜劇:《就是溜溜的她》與《風兒踢踏踩》

【電影觀點】國片喜劇鬧過年:侯孝賢《就是溜溜的她》與《風兒踢踏踩》

文 / 曾炫淳

幸慧父:阿慧啊?阿慧喔? 人去哪裡了?阿慧啊?

羅仔:老伯,坐車很辛苦喔!我叫羅介文,羅仔,你好。

幸慧父:奴才哦!ㄟ,你知道我女兒阿慧去哪嗎?我女兒阿慧 去哪裡啦?

羅仔:喔!去醫院,陪她朋友去醫院。

幸慧父:去醫院?

羅仔:去醫院換那個眼…眼角膜。

幸慧父:演女人?

羅仔:(比手畫腳演瞎子和指眼睛)她朋友眼角…

瞎子啊(音:沙子)眼角膜有問題。去換眼角膜,看清楚那種。

幸慧父:你眼睛是怎麼了?

(斜體字為台語發音)

取自《風兒踢踏踩》

時過境遷,當老老少少影迷們談到台灣電影史上的喜劇電影時,不免會想到導演朱延平與諧星許不了,這個經典組合自《小丑》(1980)起合作開拍的喜劇電影類型,從功夫武俠及文藝愛情片中殺出重圍、異軍突起,開啟了台灣喜劇片的新紀元。同時即將崛起于學生電影的導演林清介正拍攝《一個問題學生》(1980),也逐漸轉向拍攝校園青春喜劇,並且成為1980年代喜劇片的代表性人物。喜劇成本低、較通俗親民,似為新銳導演初出茅廬,大展身手的最佳片型。

此時,另一支奮起江湖的創作者,便是從台灣資深導演李行、賴成英的攝製團隊中茁壯脫穎的侯孝賢以及陳坤厚。二人分飾編劇與攝影,輪流擔綱導演,以《就是溜溜的她》、《我踏浪而來》、《天涼好個秋》、《蹦蹦一串心》、《風兒踢踏踩》、《俏如彩蝶飛飛飛》、《在那河畔青草青》幾部文藝愛情片不只票房長紅、據說投資者常捧著鈔票找他們首肯拍片外,電影更開創1980年代國片新格局,標誌了愛情文藝片的轉型和改寫。尤其,侯孝賢導演之音樂輕喜劇《就是溜溜的她》、《風兒踢踏踩》當稱當時瓊瑤電影中的異數,三廳電影中的異端。

此時,另一支奮起江湖的創作者,便是從台灣資深導演李行、賴成英的攝製團隊中茁壯脫穎的侯孝賢以及陳坤厚。二人分飾編劇與攝影,輪流擔綱導演,以《就是溜溜的她》、《我踏浪而來》、《天涼好個秋》、《蹦蹦一串心》、《風兒踢踏踩》、《俏如彩蝶飛飛飛》、《在那河畔青草青》幾部文藝愛情片不只票房長紅、據說投資者常捧著鈔票找他們首肯拍片外,電影更開創1980年代國片新格局,標誌了愛情文藝片的轉型和改寫。尤其,侯孝賢導演之音樂輕喜劇《就是溜溜的她》、《風兒踢踏踩》當稱當時瓊瑤電影中的異數,三廳電影中的異端。

標籤:

放映週報

2010年1月9日 星期六

【電影研究】台灣電影中的日本人形象:中影抗日大戲

文 / 曾炫淳

梅花梅花滿天下,愈冷它愈開花。

梅花堅忍象徵我們,巍巍的大中華。 ——愛國歌曲〈梅花〉

自二戰戰爭期間始,至少已有130部以抗日為題材與故事背景的華語電影被拍映,(註一)平均每年至少產製兩部以上抗日戰爭電影。直至2009年,華語電影 觀眾仍接連見到《色戒》、《1895》、《南京!南京!》、《風聲》、《鬥牛》,以及2010年觀眾引頸期盼的魏德聖新作《賽德克.巴萊》,皆為華語電影 市場歷久不衰的抗日題材範疇內的電影創作。

梅花梅花滿天下,愈冷它愈開花。

梅花堅忍象徵我們,巍巍的大中華。 ——愛國歌曲〈梅花〉

自二戰戰爭期間始,至少已有130部以抗日為題材與故事背景的華語電影被拍映,(註一)平均每年至少產製兩部以上抗日戰爭電影。直至2009年,華語電影 觀眾仍接連見到《色戒》、《1895》、《南京!南京!》、《風聲》、《鬥牛》,以及2010年觀眾引頸期盼的魏德聖新作《賽德克.巴萊》,皆為華語電影 市場歷久不衰的抗日題材範疇內的電影創作。

標籤:

放映週報

訂閱:

文章 (Atom)