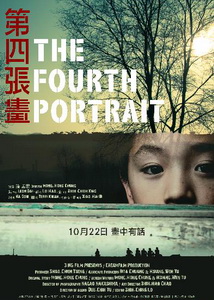

報導 / 曾炫淳、林文淇 強勢入圍本屆金馬獎七項重要獎項的《第四張畫》,是導演鍾孟宏的第二部劇情長片,影片藉由孤兒小翔在父喪後的四張畫作,凝見一個長成中的個體如何經由生命瞬逝的黯闃溝渠,在斑駁與炎涼的人生幽谷中坦然逡遊而上,遭遇新的家庭及學校、應對親情與友情、釐清現實和夢兆間的詭疑,紛紛在上帝關起這扇門時,氣定地通過所開啟的另一扇生命出口。 留美學習影像製作的鍾孟宏,以廣告及MV拍攝聞名,但早自高中時代就著迷於電影魔力,冀望從事拍片工作。終在年過四旬後,2006年先以紀錄片《醫生》榮獲台北電影節最佳紀錄片,影片紀錄一位與小孩天人永隔的醫生,因所治療絕症病童的求生意志,重新面對生命與死亡的媾結,平復喪親的悲痛與傷懷。2008年他又以劇情長片《停車》入圍坎城影展「一種注目」單元,優擅的說故事方式,黑色喜劇風格擁有獨到的電影氣味,為台灣電影增添迥然不同的影像色彩。 承繼著前面兩部作品,新作的故事背景從《停車》關心都會病徵轉往台灣鮮被曝見的今日農村景緻,發想與創作形式卻又回溯於《醫生》創作期間的提示和感悟,淬鍊出新作《第四張畫》關懷社會和探索社會事件面相的影像美學。 近年,地方政府協拍蔚為潮流,電影被視為新都會映像營造的絕佳利器,城市也成為故事發展的當然場景;又由於電影輔導政策的更新,政府的力捧,電影人的努力,觀眾群的回流,海角熱潮後頗有台灣電影復辟之勢。然而,台灣電影的年產量除了數字提昇外,商業考量的愛情、喜劇等類型逐漸確立,故事題材和影像表現卻漸流於單一、呆板,失去多元創意和風格。 鍾孟宏表示,忠於自己拍一部精神上、內涵表現上華麗的電影,一直是自己的創作意識趨力。除了謙恭承認個人的電影創作還有進步空間,他亦自信滿滿邀請曾喜歡和不滿意舊作的觀眾觀賞《第四張畫》:「比《停車》更好看!」《第四張畫》從頹圮的美學中挖掘出台灣農村的少見陰鬱視角和扎根其中的生命力,直陳社會的假道和弊端,卻同時見證三教九流各型色社會邊緣人物的面惡心善,共形構出這幅沈鬱、幽婉而具穠麗華彩的「第四張畫」,一幅台灣顯影的自畫像。 本期頭條專訪導演鍾孟宏,暢談從廣告而電影、紀錄片而劇情片、處女作到第二部劇情長片,分享編導美學與社會關懷,抒懷人生和創作共織的執念,和拍片現場即興演出的神秘趣味。 |

2010年10月31日 星期日

沈鬱、幽婉而穠麗的華彩:《第四張畫》導演鍾孟宏專訪

標籤:

放映週報

訂閱:

文章 (Atom)